最大50時間のコスト削減

現場にフィットする柔軟設計

大規模障害やシステム障害など

緊急時への即応性

月間最大50時間削減!柔軟設計と即時対応で業務効率を一新

株式会社東計電算様では、2018年にSymphony Callを導入。以来、ecソリューションを中心にシステム障害の通報手段として活用されてきました。導入から7年が経過した今、改めてDCオペレーション部の石川聖也様にお話を伺いました

株式会社東計電算

1970年設立のシステムインテグレーター。製造・流通・建設・物流業など幅広い業種に特化し、ITソリューションやネットワーク構築、データセンターを活用したアウトソーシングサービスを提供。電子決済代行にも対応し、顧客の多様なニーズに柔軟・高品質に応えています。

最大50時間のコスト削減

現場にフィットする柔軟設計

大規模障害やシステム障害など

緊急時への即応性

当時私は、システム運用部に所属しており、お客様よりサーバを預かるハウジングや、自社データセンターのクラウド環境を利用した他部署へのサービス提供など、他部署間との連携を行うことで、最終的にはお客様とのホスティング契約締結に結びつく業務に携わっていました。

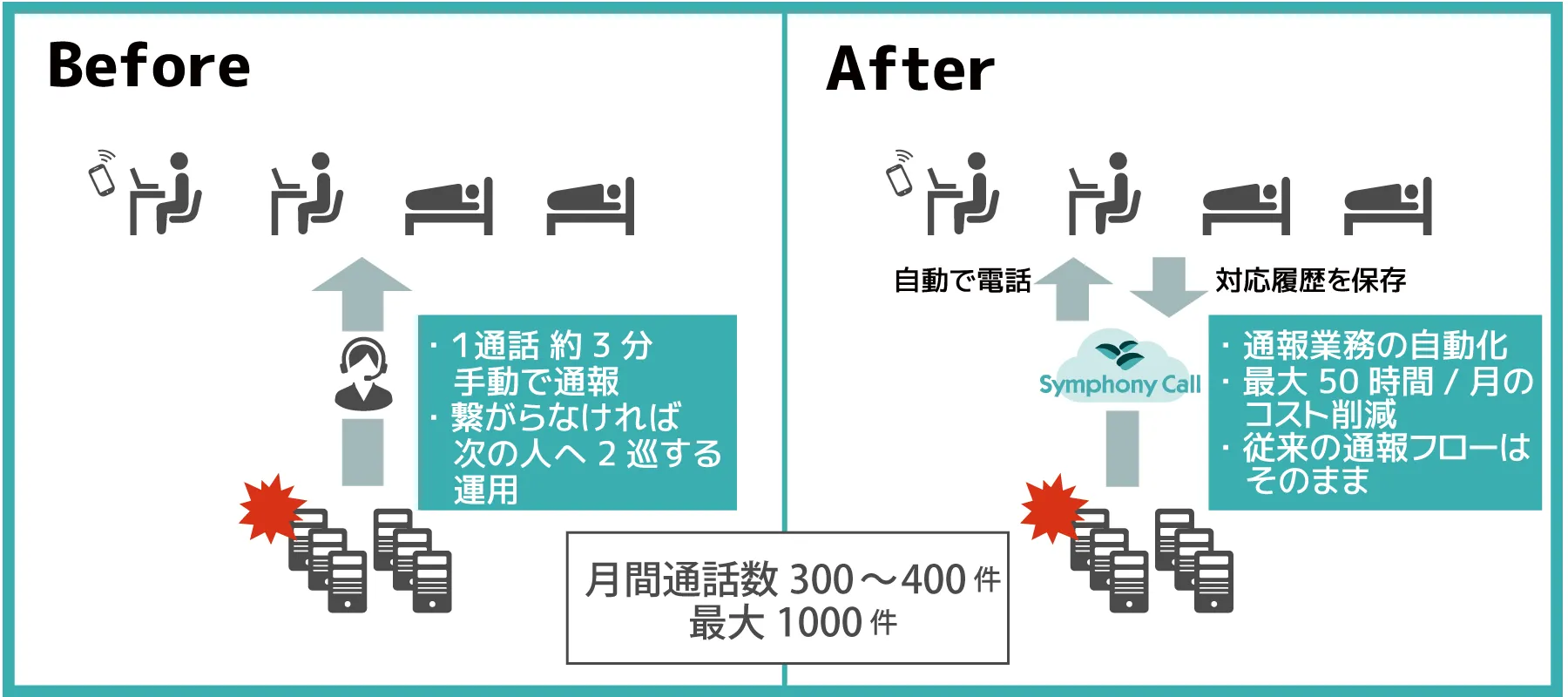

弊社が提供するサービスは基本的に24 時間365 日稼働のため、監視ツールで検知するエラーメールも多く、事象発生を伝えるシステム担当者への電話連絡が増えていました。

しかしながら、システム担当者が常に電話に応答できる状態であるとは限らないため、電話が繋がらないことが多々あります。 そのため、電話連絡を自動で行ってはどうかという結論に達し、Symphony Call を試すこととなりました。

当時はオペレータを担当しており、専門的な知識はあまりありませんでした。社内の紹介でSymphony Callを知ったのですが、デモサイトやスタートアップガイドを確認すると「自分でも設定できそうだ」と感じました。

Symphony CallはGUIで設定が出来るので、とにかく設定が簡単。他の通報系サービスとも比較しましたが、圧倒的に分かりやすく、トライアル導入に至りました。

検証開始からわずか3か月で本導入。その後8年間、安定して利用しています。 現在はecソリューションでの活用が約8割を占めますが、流通や製造など他部署にも展開し、社内の標準的なサービスとして定着しました。

電話通知フローは社内ルールをそのまま実装。担当者3~5名で持ち回りし、1人目につながらなければ次の人へと自動で2巡する仕組みを取っています。

導入時はクローズドな環境だけでテストしていたため、実運用に入ると「この機能はできないのか」という要望が社内から寄せられました。その際はサポートに相談し、以下のような機能を新規に実装いただきました。

・LINEとの連携

・メンテナンスタイムの設定(時間帯指定で通報を抑止)

・コントロールパネルの表示件数の拡張

特にメンテナンスタイム機能は、定期メンテナンスで発生したサーバーエラーの電話通報を防げるため非常に助かっています。

素早く実装していただいたので大変満足しています。

人の手では莫大なコストがかかっていたシステム障害の通報業務が、確実かつ迅速に実行できるようになりました。

1通話3分換算で

・月間通話回数:300~400件→ 15~20時間の削減

・月間最大1000件の通話時 → 約50時間の削減

人材不足でオペレータの確保が難しい一方で業務量は増加しています。手作業を極力減らし、自動化できる部分はSymphony Callに任せることで、「人がやるべき業務」に集中できるようになりました。通知精度と速度が向上し、安心感が大きく高まっています。

Symphony Callはシステム障害だけでなく、地震や天災、設備障害といった大規模障害時に以下のような一斉通報にも活用しています。

・データセンター関係者への同時通知(約30名)

・法定点検などリスクの高い案件では、全社員(100名以上)への一斉通知

従来は「メール送信 → 一部役員・責任者へ個別に電話」と、少しずつ広げていく運用でした。そのため、通報作業に最低でも10分程度かかっていました。

現在は、事前準備を2~3分程度でしておけば、即座に一斉通知が完了。通知スピードアップと工数削減を実現しています。

導入後の2022年、大規模障害が発生しました。夜間帯で人員が少ない中、Symphony Callによる一斉通報で迅速に人員を招集でき、早期解決につながりました。 「もし導入していなければ、復旧はもっと遅れていた」と強く感じた出来事でした。

現在も必要に応じて機能追加や改善要望を相談していますが、大きな不満はありません。今後も業務にあわせたアップデートを期待しています。

人の手による電話通知は想像以上に工数がかかります。Symphony Callを導入することで、確実な通知と工数削減を両立でき、安心感も大きく得られます。無料のお試しも実施しているようですので、ぜひ検討してみてください。

※本記事は2025年8月に取材した内容を基に構成しています。記事内の情報やデータ、組織名、役職などは取材時のものです。